何以中国|百面绘天津·巴丽娜:从海河到涅瓦河的归属密码

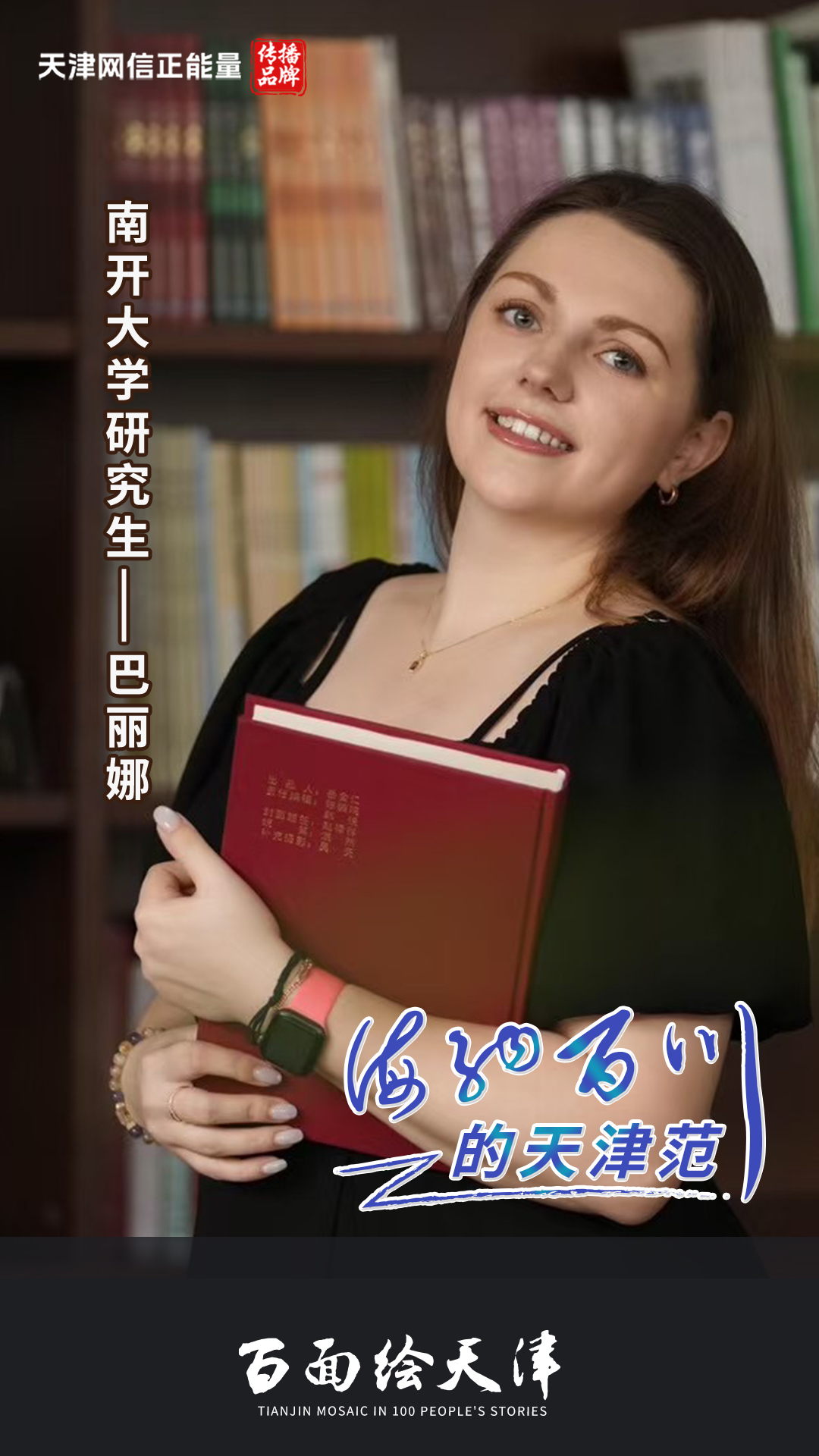

2025-08-08 10:57 来源:中国网在天津熙攘的街头,一张轮廓鲜明的面庞常被热情的本地人赞一句“这闺女长得真俊”。25岁的巴丽娜(Соколова Полина),这位来自圣彼得堡的南开大学研究生,早已被天津这座城市的烟火气打磨成了地道的“天津闺女”。

她的归属感,藏在天津生活的细密注脚里。海河的波光成为她心中连接两个故乡的隐秘丝线——沿岸的建筑、流淌的人文气息,常让她恍惚间回到圣彼得堡的涅瓦河畔。天津特有的慢节奏,赋予她异乡难觅的安全感。她最爱沿河遛弯,与素不相识的天津叔叔阿姨搭话,对方的熟稔与亲昵,让她感觉自己并非“洋面孔”,而是街坊邻里眼里“长得真俊”的自家闺女。

巴丽娜与南开大学的缘分,始于一场语言的“反向奔赴”。七八岁时,这个俄罗斯小姑娘竟走进南开大学的教室,向俄罗斯外教“补习”自己的母语。这看似悖论的童年片段,悄然埋下她与中国文化深度结缘的种子。长大后,周围人常感叹她流利的中文“不学汉语可惜”,这朴素的期许让她选择了汉语言文学专业。她深知“能说中文”与“学好中文”是两重天地,于是更加渴望系统探索这门语言的深邃肌理。

巴丽娜的家现在是一个小小的文化枢纽,得益于双语环境,妹妹虽在俄罗斯生活,中文学习却未曾中断。姐妹俩每周跨越时区通话,巴丽娜不仅讲解传统文化,更传递着当下中国年轻人鲜活的热点话题。妹妹在俄罗斯参加“汉语奥林匹克”竞赛,巴丽娜则在中国默默推动着一种双向奔赴:她期盼更多俄罗斯青年跨越地理距离,亲身踏上这片土地,感知真实的中国脉动与文化温度。

在学习汉语言课程的期间,她发现了中俄文化间奇妙的共鸣。一句“活到老,学到老”(俄语“Век живи, век учись”),成为两种语言跨越山河的默契注脚。而“海纳百川”的天津气质,在她眼中具象为公园里抖空竹的大爷与五大道洋楼栏杆上晾晒的花棉被——看似冲撞,实则和谐共生。而天津独特的港口优势,让世界各地的物流与人流在此交汇,中俄间频繁的商贸往来,使巴丽娜眼中的天津在生活、学习乃至经济链条上,都展露着开阔的胸襟。

当上合组织峰会的脚步临近,巴丽娜的希望朴实而滚烫:“许多人觉得‘开放包容’只是口号,但天津把它刻进了骨子里。”这座城市的善意,让一个金发碧眼的小女孩从陌生客变成“自家闺女”。她对世界发出邀请:若你真心拥抱天津,它必以家人的温度回赠你。

从圣彼得堡到天津,巴丽娜用二十五年光阴织就了一张细密的归属之网。海河的水波映照着她双重的文化乡愁,也映照着一个朴素而辽阔的真理:当城市向异乡人敞开怀抱,陌生人也能成为最亲的家人。