天津医科大学眼科医院开设高度近视ICL术后专病门诊

针对高度近视人群及近视矫正术后患者日益增长的特殊诊疗需求,天津医科大学眼科医院近期正式设立了“高度近视ICL术后门诊”。该门诊旨在为这类眼部情况复杂的患者群体提供更精准、便捷的诊疗路径和个性化解决方案。

据悉,高度近视(600度及以上)及超高度近视(1000度及以上)患者面临更高的眼部并发症风险,且白内障等年龄相关性眼疾的发病年龄往往显著提前。天津医科大学眼科医院赵少贞教授指出:“许多在青壮年时期通过近视矫正手术(如ICL)‘摘镜’的患者,虽然获得了良好裸眼视力,但其眼轴偏长等眼部结构特征并未改变。随着年龄增长,他们仍不可避免地会遇到白内障、老花等问题。数据显示,高度近视患者可能在50岁左右就出现白内障,比普通人提前约10年。”

以往,这类患者就诊时常常面临“挂哪个科”的困惑。他们的病情具有特殊性:既涉及高度近视相关的眼底问题,又可能叠加白内障等眼疾;同时,既往的屈光手术史(如ICL植入)使得后续如需要置换人工晶状体时,计算参数更为复杂,对医生的技术水平要求更高,诊疗过程也更需关注视功能、眼肌状态等的综合评估。

该专病门诊的设立,正是为了回应这一需求。赵少贞教授表示,此举相当于为高度近视及近视术后患者铺设了一条“就医快车道”,由熟悉其眼部特征和手术史的医生团队提供连贯性的诊疗服务,制定更适宜的视觉健康方案。

值得注意的是,国家组织高值医用耗材集中带量采购(国采)政策在天津的落地,使得功能性人工晶状体价格显著下降,提升了患者的可及性。赵教授在临床观察中发现,价格下降后患者对能满足远、中、近全程视力需求的功能性人工晶状体选择意愿有所提升。这类晶体对于高知、高智等对视觉质量要求较高的人群尤为重要。不过,她也强调,选择人工晶状体的关键在于“合适”,医生需充分评估患者在不同生活场景(如阅读、使用电子设备、驾驶等)下的视力需求,并结合其眼部结构特点(如高度近视患者的特殊性)进行谨慎选择。

天津医科大学眼科医院在眼科领域拥有深厚积淀,其前身为“世界人工晶体中国天津培训中心”。该院长期以来坚持要求各亚专科医生掌握白内障手术技能,这种“一专多能”的培养模式为此次专病门诊的开设奠定了基础。赵少贞教授认为,这种模式契合国家提倡的多学科诊疗(MDT)方向,能更高效地处理涉及屈光与白内障等多个亚专科的复杂病例,患者无需跨科转诊即可在同诊室接受联动评估。

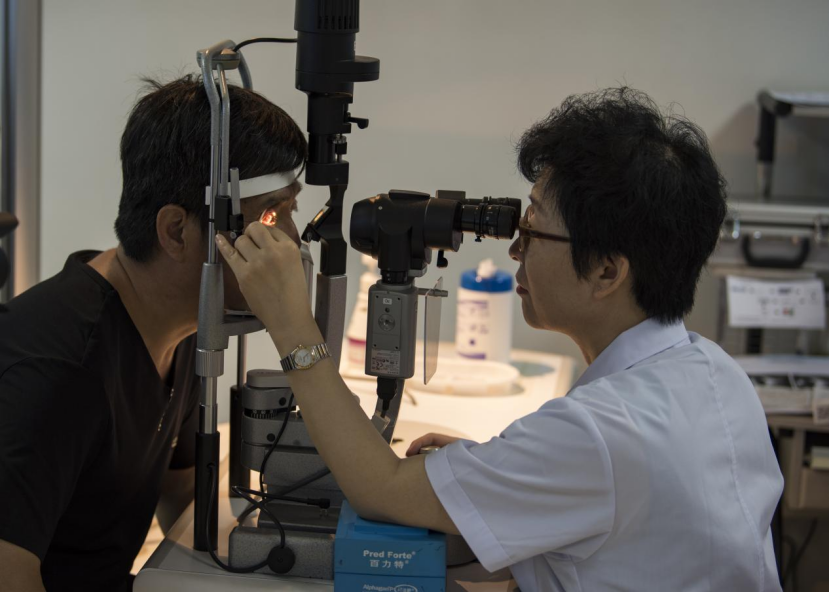

未来,天津医科大学眼科医院将持续深化白内障、屈光、青光眼、眼底等亚专科的协作机制,强化显微手术培训与规范化推广,并通过多元化平台加强眼健康科普,以期惠及更多患者。(文:马江芃;图片由天津医科大学眼科医院提供)

京公网安备 11010802027341号

京公网安备 11010802027341号