百面绘天津|天融环境冯林安:用科技魔法守护绿水青山的环保追梦人

2025-05-02 10:00 来源:中国网在环保行业风起云涌的今天,一家名为天融环境的公司正以独特的产学研合作模式,携手南开大学与华为,共同研发出中国环保领域的首款人工智能大模型,为行业带来颠覆性变革。从国企经济管理者到环保科技创业者,从南开大学的技术积淀到与华为的深度合作,创始人冯林安用六年时间,将“用科技解决环境问题”的理想一步步变为现实。

“任何一项足够先进的技术都与魔法无异。”冯林安引用科幻作家阿瑟·克拉克的名言时,眼中闪烁着笃定。这位天融环境的掌舵人,曾是国企经济管理领域的资深从业者。十余年的工作经历让他深刻意识到,科技驱动的实体经济发展才是国家的未来。而2018年创立天融环境的契机,则源于一次“心灵的觉醒”。

2004年,正在天津大学攻读博士的冯林安,偶然参加了一场南开大学环境科学与工程学院的博士生答辩会。时任答辩委员会主席的戴树桂教授——中国环境科学学科的奠基人之一,在会上一针见血地剖析了环境问题的症结:“环境关乎人的身体健康,教育关乎人的心灵健康。”这番话犹如火种,照亮了冯林安关于环境保护的梦想。

“那场答辩让我明白,人类未来的发展必须直面环境与教育两大命题。”此后十余年,冯林安扎根天津,从国企转型创业,最终与南开大学校友共同创立天融环境,立志将高校沉淀数十年的环保技术资源转化为产业动能。

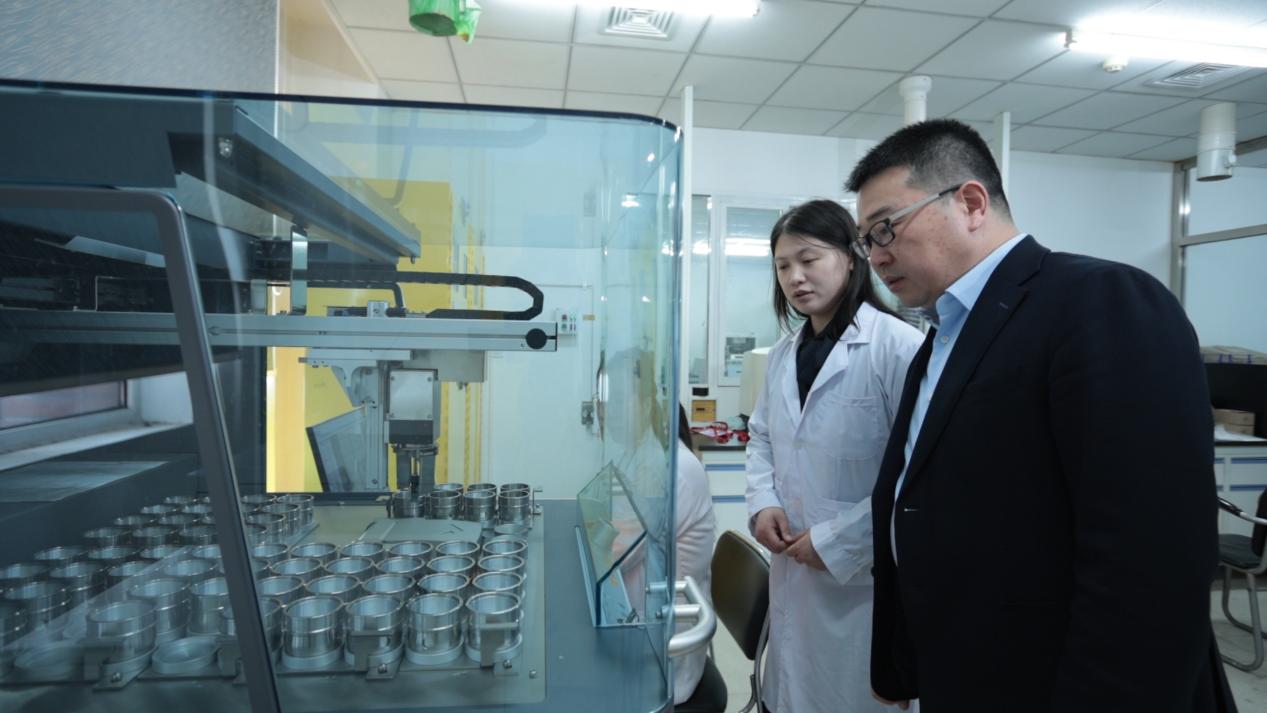

“产学研合作就像推开一扇玻璃门——看似透明,实则需要找到破冰的支点。”冯林安坦言,天融环境成立之初便定位于“高校技术资源的转化者”。南开大学作为中国最早设立环境学科的高校,拥有大量未商业化的科研成果;而环保行业长期面临技术标准化低、数据碎片化等痛点。如何将学术“宝藏”变为产业“利器”?冯林安的答案是:以需求牵引研发,用合作打破壁垒。

2018年,天融环境与南开大学启动深度合作,从污染溯源技术切入,尝试构建环保领域的技术标准化体系。2023年,华为的加入让这场“产学研实验”迎来质变。彼时,华为正寻求环保垂类大模型的落地场景,而天融环境虽规模尚小,却手握南开大学的核心数据与华为亟需的行业知识。“为什么选择我们?”面对华为团队的质疑,冯林安用三个关键词说服了对方:天津的科学治污实践、南开的环境数据积累、双方对技术标准化的共识。

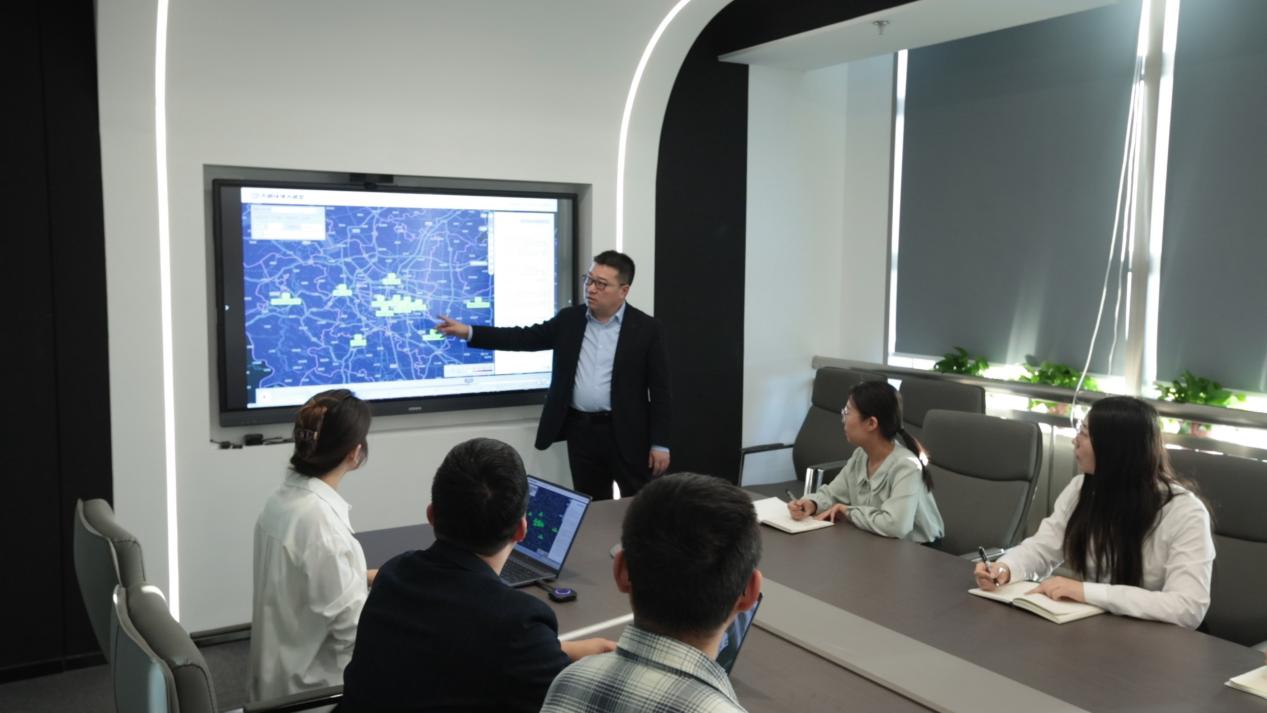

华为强大的算力基础与盘古大模型技术,与天融环境的环保领域专业知识碰撞出火花,诞生了中国环保领域首个环境大模型。该模型能精准预测污染趋势、追溯源头、制定治理方案并评估效果,如同为环境治理开出一张“智能药方”。“过去环保工作靠经验,现在靠数据。大模型让治理更快、更标准化。”冯林安比喻道。

与华为的合作,不仅为天融环境带来技术突破,更重塑了这家创业公司的基因。冯林安多次带队赴华为总部学习,最令他震撼的是华为对研发的极致投入:“科技企业的研发投入占比不能低于8%。而华为如今每年研发投入超千亿元,占比超20%。”

这一理念深深影响了天融环境的战略。冯林安宣布,未来三年研发投入占比将不低于20%,并计划建成环保大模型领域的一流研发中心。此外,华为“以奋斗者为本”的精神也被注入企业文化。冯林安笑称,如今团队开会常互相调侃:“这事要是华为人,会怎么做?”

“环保不是经济发展的对立面。”冯林安强调,目前环保产业正从“粗放治污”迈向“科学管理”,这需要新技术、新产品的支撑。而南开大学的技术沉淀恰逢数字化浪潮,与华为大模型的结合,恰似“旧药方遇上新疗法”。

站在新起点,冯林安为天融环境绘制了更宏大的蓝图:深化与高校的“技术挖矿”合作,联合华为打造环保领域的联创品牌,建设百人规模的高素质研发团队……“我们想成为环保界的华为。”

窗外,天津的春日晴空如洗。冯林安知道,这片蓝天背后,是一场没有终点的跋涉。他的转型之路印证了一个道理:最好的创业,往往始于对时代命题的回应。当高校智慧遇见产业需求,当奋斗者精神碰撞技术理想,中国环保事业的未来,正被这样的“魔法”一点点照亮。