以陶为媒窑火‘燃’新路:盆罐庄村直播赋能乡村振兴

春日的盆罐庄村,青石板路上光影斑驳,微风吹拂着迎春花枝在文化墙下摇曳,老窑炉旁手艺人指尖流转的陶泥从胚子到渐渐雕刻成型,又被封进砖窑烧制,静待下一步炉火的高温和彩釉在陶土上碰撞出美丽的花纹。一旁民宿庭院里,孩子的笑声与小动物欢快的叫声交织……这个曾因制陶业没落而沉寂的村庄,如今以陶土为墨,让古老的技艺乘着文化的春风,正书写着乡村振兴的新篇章。

宁河区板桥镇的盆罐庄村,是天津市唯一以行业命名的村庄,距芦台城区20公里,唐山市区35公里,距唐廊高速板桥出口2公里。它有着600多年的制陶历史,有“陶甑之乡”的美誉。据盆罐村韩氏家谱记载:明永乐年间(1403年),有大批山东、河南制陶艺人到此地落户,当时约有制陶作坊八十多家,鼎盛时期,几乎家家做陶器,出产碗、罐、饭盆、花盆等生活用品。2009年,盆罐庄村的手工制陶技艺被市政府批准进入天津市非物质文化遗产名录,盆罐庄村也被命名为天津市民间文化特色村。

守正创新,千年陶艺焕发新生

陶器从最早的生活实用品到建筑材料,再到内涵丰富的工艺品,它的器型、样式、功能不断发生着变化,但不变的是根植在这片土地上的匠人精神和东方美学,正所谓“守正创新,陶冶成器”。然而,工业化冲击下,传统制陶一度式微,村庄陷入“守着金碗讨饭吃”的窘境。虽然村子被誉为“甑乡”,但是现在用大锅做饭的需求太少了,村里的非遗传承人韩克胜觉得甑产品要想有市场,一定要有实用价值,于是他在原造型上做了改良,制成可供一人用的小型甑,外面配玉龙造型把手,雕刻战国时代纹饰。韩克胜还想到了把甑和宁河稻米一起制成礼盒,甑不仅成为盆罐庄村独有的文化符号,还成为板桥镇最具特色的伴手礼,为客人、游人所喜爱,把宁河的文化和乡土风情传播出去。

盆罐庄村的商业机遇始于2019年。村庄入选天津市首批“市级文化旅游村”,宁河区委组织部选派“85后”干部冯超超担任驻村第一书记。经过走访调查,冯超超认为当时的盆罐庄村存在三个问题:非遗陶艺传承人员断档,没有市场化支撑未来发展;硬件达标的民宿建成后入住率很低;虽然是旅游示范村,但是没有真正打响“甑乡”这个IP为老百姓创收。“村里有历史、有手艺,缺的是活力和销路。”冯超超的笔记本上,写下了振兴的起点。

“家人们看,这是我们盆罐庄的‘福碗’,釉色温润,寓意吉祥!”2022年,冯超超注册抖音账号“盆罐村第一书记”,举着手机走进窑厂直播。从零星观众到粉丝破万,三个月后一条陶艺研学视频播放量突破11万次。冯超超和两委班子都看到了流量带来的真金白银:2024年一年,非遗陶艺整体收入达到了20万,对比2019年的收入实实在在翻了好几倍。

走进村头的陶艺工坊,38岁的陶艺传承人李克涵正对着手机镜头展示拉坯技法。旋转的轮盘上,一团红褐色陶泥在他布满老茧的掌间舒展成流畅的弧线。"家人们看这个双耳罐,咱们老祖宗传下来的'三揉九转'技法......"直播间里不断跳出"下单"弹幕,他身后的展示架上,"柿柿如意"茶叶罐、"鱼跃龙门"摆件等文创产品泛着温润的光泽。"以前赶集卖罐子,最远到唐山。"李克涵的丈母娘感叹,"现在直播间里新疆、海南的客户都有。我们有时候也来帮帮忙。"

流量变“留量”,文旅融合撬动增收

有了流量的下一步是如何用流量给老百姓和村集体带来收益,冯超超把目光投向了家家户户院子里散养的土鸡,由村委会在批发价格上加一元收购,再挂上了电商直播间的小黄车,“鸡蛋是咱们家家户户都需要的,每人每天至少吃一颗,今天咱们为大家带来后院散养土鸡下的红壳鸡蛋,吃起来蛋香四溢,价格也是非常的给力”画面中,板桥镇委派来帮助直播的李进正站在盆罐庄村路旁,拿着两把绢花扇子,边为直播间观众讲解土鸡蛋边和盆罐庄村广场舞大妈们一起跳舞。“我们从去年到现在直播了三百多场,几乎是天天播,每天直播结束开着小电驴去家家户户现场收土鸡蛋,然后再打包发货给大家”李进笑着说:“现在每天都能有几十单土鸡蛋的订单,供不应求了,我们计划陆续再推出一些周边村镇的农产品供大家选购。”

村里的养鸡大户韩庆满也是颇有感触:“我现在一共养300多只鸡,日产量达到30斤,以前只能自己出去卖,现在依靠村委会搭建的直播平台,不愁销路了,收入也是翻了好几倍,自己还能腾出精力做点别的事情”

冯超超依托于电商直播间打开的流量市场,在宁河区文旅局专项资金的支持下,盆罐庄村建立起了"政府搭台、村民主体、企业参与"的协同发展机制,形成文化旅游、特色民宿、传统手工艺三大产业矩阵。创新打造"节庆+文旅"运营模式,成功举办首届甑乡田园音乐节、端午诗词雅集等品牌活动,吸引游客超万人次,带动周边餐饮、住宿消费显著提升。

着眼全域旅游布局,村里的两委班子精心策划了"七星揽胜·甑乡拾趣"精品一日游线路,串联七星岛生态观光、大药王寺禅修文化、河头老街民俗体验、盆罐村陶艺工坊等特色节点。其中盆罐村民宿集群通过功能升级,创新推出星空露营基地、陶韵文创市集、田园音乐轰趴等体验项目,配套开发的"甑味四绝"特色美食套餐广受游客好评。

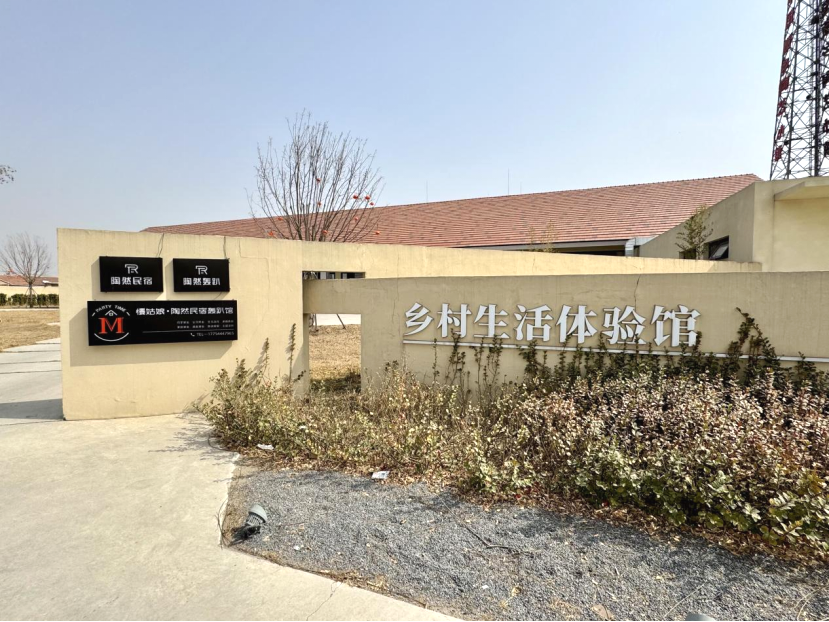

随着非遗手工受到越来越多的关注,盆罐庄村的人们便开始琢磨把“甑乡”特色融入乡村文旅之中。位于盆罐村的村口的“乡村生活体验馆”便是其中体现。陶罐状的外形,红色的瓦片,内部空间则打造成窑洞的样式,极具“甑乡”特色。在这里服务的不仅有年轻的“00”后,更有当地村民的身影,负责布草的大姐张瑞华便是其中一位:“我今年60岁了,不会做陶艺,村里民宿从去年5月开起来了,生意也挺好,我来帮帮忙一天能赚一百块呢。”

"我们不仅要做流量,更要让流量变'留量'。民宿从去年五月营业以来,共计接待游客6500人次,收入总计34.7万,我们今年的小目标翻了一倍多。"盆罐庄村副书记陈磊介绍,通过植入夜游经济元素,打造包含露天影院、篝火晚会、非遗展演等内容的"甑乡夜未央"主题夜游产品,使游客平均停留时间延长至2至3天,民宿入住率提升至85%,带动村民户均增收2万余元。

目前,甑乡已形成"春赏花、夏亲水、秋收乐、冬民俗"的四季文旅产品体系。下一步将深化"文旅+"融合发展,规划建设非遗传承基地、乡村创客空间等新型载体,持续擦亮"诗意甑乡"金名片,为乡村振兴注入持久动能。

夜幕下,盆罐庄村的窑火通明。冯超超的手机不断弹出消息:直播带货备案获批、百万流量扶持到位、南开大学设计团队发来新品稿……板桥镇书记刘洪齐说,“我们的目标是把盆罐陶器做成‘故宫文创’,既有传统魂,又有时尚范儿。秋收后,村庄将举办‘陶艺丰收节’,游客可体验割稻、篝火晚会。”更远的蓝图里,阳光漫过村头的古窑遗址,现代物流车的灯光在乡间路上划出流动的银河。盆罐庄的故事,正在传统与现代的碰撞中,烧制出乡村振兴的新釉色。那些曾经装过五谷杂粮的陶罐,如今载着村民的期盼,沿着光纤与公路,走向更远的天地。这里即将成为京津冀乡村旅游新地标——古老手艺与现代创意交融,绘就乡村振兴的斑斓画卷。

京公网安备 11010802027341号

京公网安备 11010802027341号