西青区凌庄子村:法典为脉 产业为翼的崛起之路

晨光穿透薄雾,洒在天津市西青区凌庄子村整齐的街道上。村民晨练的身影与产业园区的玻璃幕墙交相辉映。这里曾是一个让外人摇头的‘上访村’,土地荒芜,人心涣散;如今,它已经成为‘全国文明村’,产业蓬勃,乡风如歌。二十载光阴,凌庄子村用一本比《拿破仑法典》更厚重的‘治村法典’,书写了一段乡村振兴的传奇。

产业兴村:从荒芜到繁荣

走进凌庄子村村史综合展览馆,墙上一张张泛黄的老照片让人们了解了最早的凌庄子村。“2003年以前,凌庄子村生活太难了,上千亩的土地被征用,村民没有可耕种的土地,务农根本没法生活下去,全村一盘散沙,干群关系跌到了冰点。”88岁的老党员干部胡俊田,回忆起凌庄子村过去的艰辛,感慨很深,“那时有的干部悄悄跟我说,在外面都不敢承认自己是党员,想起那段日子就想掉眼泪。”

“2003年那会儿,凌庄子村已经有八成土地被征用,村里就剩下2万多平方米物业,年收入200万元,可村集体一年用于全村的各项支出却高达1000多万元。”凌庄子村党支部书记、凌奥集团董事长赵光勋回忆起当年的窘况依然唏嘘不已。他说,除此之外,村集体还欠着近4000万的外债,村民的生活压力很大,退休费、待业费每月各240元,其他收入渠道并不多,各类保险也不完善。

赵光勋上任第一件事就是摸家底,经过盘点,村里只剩不到一个亿的资产,凌庄子村陷入了是分钱到户还是发展集体经济的纠结中。“当时有村民说,干脆大伙儿把钱分了,清户得了。我听到这个话时,心里倍儿难受。”赵光勋说,“当时走这一步的城中村不在少数,但凌庄子情况不一样,别的村人少,人均能分个五六十万元,凌庄子人多地少,人均到手也就三万元,够干嘛的?”而且,好强的赵光勋更是觉得“丢不起那人”。

赵光勋深知无法再靠务农使凌庄子村焕发新生,唯有“产业兴旺”才是重中之重。“没有集体经济做后盾,3000多村民要想实现集体奔小康的目标那根本就是不可能的事。”赵光勋说。于是,新一届村两委班子根据村子人多地少的特点,借鉴外地先进经验,大胆创新,做出了建设都市工业园的决定,并且在时任主管领导的指点下,更加大胆地迈出了依托区位优势,建立“创意产业园”的关键一步。

然而,“创意产业”这个新想法遭到了大量群众甚至部分班子成员的不解和反对。“农民搞创意园?太离谱了!”“根本就是无稽之谈”“搞噱头吧”……甚至在赵光勋向村民们展望未来的收入前景时,有村民直接甩给他一句:“拉倒吧,你能‘下钱’啊?”

面对质疑,赵光勋却掷地有声:“农民搞创意产业,这本身就是个最大的创意,我们就是要搞出一番名堂来!”他带领班子成员赴南方一些创意产业领军城市深入考察学习,在汲取了各地的先进经验后,班子成员和群众开始有了底气和信心,于是,2006年底,天津市第一家创意产业园诞生了。

经过十几年的发展,凌奥创意产业园总建筑面积47万平方米,目前已吸引600家企业入驻,形成以医疗健康、广告传媒、科技研发等为主的创意产业聚集区,解决就业15000人以上,年产值达10亿元以上,已成为天津最具人气、活力的办公、休闲、商业、健康多功能产业园区。

凌庄子村党委副书记赵万霞说:“我们先后获得国家级中小企业优秀创新成果企业、国家级创业促进就业实验区、AAA国家级旅游景区、国家级科技企业孵化器、国家级全国青年创业示范园区、国家级众创空间、国家小型微型企业创业创新示范基地等几十项荣誉。未来5年将吸引入驻企业1000家,解决20000人就业,年产值达80亿元以上,年纳税将超亿元,成为天津创意产业的旗舰。”

作为西青区产权制度改革首批先行先试的试点村,凌庄子村通过三年时间,经清产核资财务审计和资产评估,最后确定集体净资产33.68亿元,全村3238名村民每人持有一份股值为103.68万元的“股权证”,享受发展红利,成了“百万富翁”。实现了以党建为引领,依托产业兴旺的重要抓手和发展引擎,壮大村集体经济,落实乡村振兴战略,让百姓携手奔小康的目标。

制度治村:法典背后的温度

凌晨四点,赵光勋的生物钟与村庄的脉搏一同跳动。自从2003年高票当选凌庄子村两委“一肩挑”以来,赵光勋被戏称为有着“古人”的生物钟——“日出而作,日落而息”。正是靠着这样的“拼命”,赵光勋带着凌庄子村大踏步前进,给村集体和个人换来了大量的荣誉。

产业是筋骨,制度才是血脉。“治村如治国,唯法可立信。”赵光勋把以往干实业的经验移植到了对村子的管理上。于是,经过不断摸索完善,8大类100项制度,从纠纷调解到干部员工每天四次打卡上班,事无巨细,皆写入“治村法典”。

凌庄子村定制度,用的是“四议两公开”:先由党委、村委会、集团董事会三套班子提议,村党委扩大会研究讨论表决形成议题,报请上级街政府党委同意,再召开党员、经济组织成员代表大会进行表决通过,议题同意后的实施、过程、结果均向大会汇报公开。“这样才能让村民认可遵守。嘛事都认制度,当干部也就不难了。”赵光勋说。

前几年村里分了房,不少村民大肆拆改,甚至动了承重墙。村委会劝告,无人搭理。这有何难?祭出治村法典便是,依条款发出“通牒”,限令拆违复旧,否则按规处罚。违规者怕了、乖了,私搭乱建之风,自此消弭。

“不光是村民,村干部犯了规,照样处治。”赵万霞主管招商,有时一忙,自己进出办公楼就忘了打卡,忘记一次扣 50元。“这几年没少挨罚。我们负责招商的,工作中着装不规范、指标完不成,按制度都得罚。”来凌奥创意产业园投资的客商,都夸凌庄子村民做事职业、专业,其实都是“法治”给逼出来的。

赵光勋说:“农村工作最忌讳两点,一是村务不公开,二是决策不透明。”凌庄子村投资数十万元,研发了村务公开触摸查询系统、村民管理平台、集团智能化办公系统。在大厅的触摸屏上,可以看到,村里的财务公开、村民福利待遇、奖罚情况等10个主板块,36个分项,事无巨细,都能公开查询。

赵万霞指着手机上的村民管理系统说:“现在不管在哪里,村民只需动动手指,村里大事小事,全都明了。系统还是双向的,村民有难事、提意见,指尖一点村里就知道了。有个手机就能参政议政,大家可喜欢了。”

白纸黑字的制度,与指尖轻触的透明,让“踢门闹事”成为往事。治村法典,不仅约束了行为,更凝聚了人心。

文明铸魂:乡风里的诗与远方

老年公寓中老人们品茶下棋;依靠大病救助的家庭紧握村干部双手,泪光闪烁……物质丰盈的背后,凌庄子村将文明刻入基因。多项惠民政策,从每年5万多元的退休福利到大病救助,让村民的腰板挺得更直。

最为人称道的就是村里的大病救助机制,在医保支付的基础上,依据个人承担金额进行报销,比例30%到100%报销,一共分为四档,又给凌庄子村民吃了一颗定心丸,解决了村民因病致贫的后顾之忧。赵万霞介绍:曾有位四十岁左右的村民患了格林巴利综合征,在重症室每天的治疗需要近万元,住了三个多月花了100万元左右。出院的时候,家属感动不已:“如果没有村里的大病救助机制,我们当时可能也跟其他这种病的患者一样放弃治疗了。”

乡风文明是乡村振兴的标志。

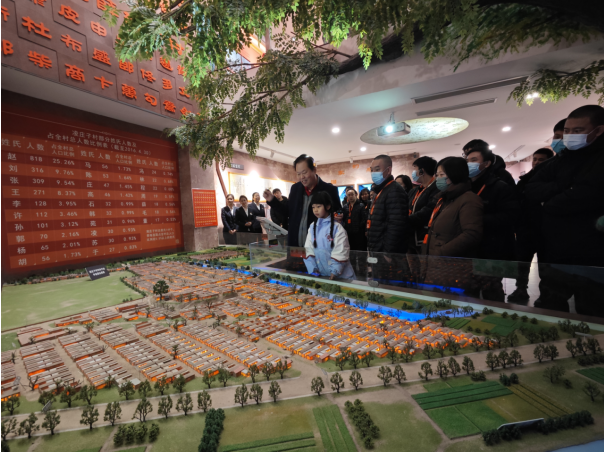

为了让优秀文化得以根植,让百姓了解历史、传承文化弘扬爱国主义,凌庄子村修建了村史综合展览馆。如今,村史馆已成为红色教育基地、“四史”学习教育基地,是凌庄子村独具特色的文化阵地,成为凌庄子村推动精神文明建设、开展主题活动的重要载体。

从“分钱清户”的争议,到“百万股民”的骄傲;从“上访不断”的困局,到“制度说话”的底气……凌庄子村的振兴之路,没有奇迹,只有因地制宜发展新质生产力,扎实推进乡村振兴的坚定足迹。

(作者:吉宝刚,图片由受访者提供)

京公网安备 11010802027341号

京公网安备 11010802027341号